par admin6339 | Juil 20, 2021

Les ASBL assujetties à la TVA doivent, comme tout autre assujetti, rentrer différentes demandes au service compétent de l’administration en charge de la TVA dont elles relèvent.

Depuis le 12 juillet 2021, de telles demandes doivent obligatoirement être rentrées en ligne.

Il s’agit de trois sortes de déclarations :

– La demande d’identification à la TVA de commencement d’activité (formulaire 604A). Toute personne physique ou morale doit, avant d’exercer une activité économique qui lui octroie la qualité d’assujetti à la TVA, introduire cette demande.

– La déclaration de modification (formulaire 604B). En cas de modification des informations qui figuraient dans la demande d’identification à la TVA (adresse fiscale, régime d’imposition, numéro de compte bancaire…), ce changement doit être signalé dans un délai d’un mois.

– La déclaration de cessation d’activité TVA (formulaire 604C). Cette déclaration doit être complétée dans le mois.

Pour plus d’infos, consultez : https://finances.belgium.be/…/debut-fin-modification…

par admin6339 | Juil 12, 2021

Les journaux “L’Avenir” dressent le constat, témoignages à l’appui : les associations en Wallonie ont été le plus touchées par la crise du coronavirus.

En février, divers bourgmestres interrogés manifestaient la même crainte : quel sera l’impact du coronavirus sur le secteur associatif, celui qui fait battre le cœur de votre commune, de votre village ? Comités des fêtes, clubs sportifs, fanfares… les associations forment un véritable tissu social. Et c’est la perte de ce tissu qui inquiétait les mandataires. Publié fin 2020 (voir l’article dans nos pages “actualités” : La Fondation Roi Baudouin vous présente son rapport d’activités 2020 | Maison pour associations), le baromètre des associations réalisé à l’initiative de la Fondation Roi Baudouin dressait déjà un tableau assez pessimiste. 49 % des associations interrogées disaient avoir connu une dégradation de leur situation financière au cours des douze derniers mois (contre seulement 19 % en 2018). 95 % estimaient que la cause était la crise du Covid-19. Et un tiers d’entre elles ne prévoyaient pas d’amélioration pour l’année à venir.

Les associations wallonnes durement frappées

Ce baromètre interrogeait des associations de toutes tailles et actives dans tous les secteurs. Mais les associations les plus impactées par des problèmes financiers sont celles de petite taille, situées en Wallonie, actives dans le secteur culturel et des loisirs. Christian Leclercq est bourgmestre de Silly et président du festival «Théâtre au vert» à Thoricourt. Il confirme la situation financière compliquée. « Nous avons organisé le festival l’an passé avec une réduction de jauge de 75 %, ce qui nous a amené une importante perte de recettes propres. Nous avons aussi engagé durant les 4 jours des comédiens pour assurer le bon respect des règles sanitaires. C’était une manière pour nous de théâtraliser la crise sanitaire et surtout d’engager des comédiens. Les frais sanitaires nous ont coûté près de 5 000 €. » Cette année, le festival fête ses 20 ans. « On a beaucoup moins d’argent en caisse mais la même énergie pour retrouver notre public avec des jauges plus favorables. Même si on est encore à 40 % de pertes.»

Coûts fixes et confiance

À Namur, l’ASBL Namur Events organise plusieurs événements grand public au fil de l’année (Apéros namurois, Namur Capitale de la bière…). Depuis mars 2020, ce sont une dizaine d’événements qui ont dû être annulés. « L’impact principal est évidemment financier. Les coûts fixes restent (location d’une zone de stockage, comptable, assurances, etc.) mais plus rien ne rentre. » Et les finances de l’association auraient pu être encore plus touchées, comme nous le précise Émilien Watelet : « Pour l’édition de juillet 2020 de Namur Capitale de la bière et du terroir, plusieurs acomptes avaient déjà été payés et tous les exposants avaient réglé leur participation. Heureusement, leur confiance a été d’un grand support. La majorité d’entre eux a en effet décidé de nous laisser le montant pour l’année suivante. Et finalement, ce sera pour 2022, car les conditions d’organisation pour un événement de 10.000 personnes sur 3 jours sont encore trop floues pour espérer une préparation sereine et un événement pérenne. »

Privée de locations

Les pertes financières peuvent aussi provenir de locations de salle annulées, comme le confie à L’Avenir Jacques Jacquemart, secrétaire de l’ASBL Le D’Zy, à Ferrières (province de Liège). « Le D’Zy n’organise pratiquement aucune activité, mais loue ses locaux pour des fêtes publiques ou privées, pour des camps de jeunes… Nous louons également sur le long terme l’ancien logement du café. Les seules recettes sont donc les locations. Nous ne bénéficions d’aucun subside. Outre les entretiens et réparations d’infrastructures (en moyenne 3 000€ par an), les dépenses principales sont les assurances (+/– 2 043 € par an) et le précompte immobilier (+/– 2 350 € par an ). Ces trois postes représentent donc +/– 142 € par semaine ! » Le secrétaire a fait ses comptes : « Nous avions 45 réservations fermes pour l’année 2020. Suite aux mesures sanitaires, de nombreux locataires ont été contraints d’annuler leur réservation. Nous avons remboursé les acomptes. Nous avons perdu 25 réservations, ce qui représente 46,8 % de nos recettes. »

Disparition des bénévoles

Sans ses bénévoles, que serait le monde associatif ? Sur l’aspect humain, le Covid a également eu un impact. Une association belge sur trois a perdu 50 % de ses bénévoles. La perte de bénévoles, la disparition de liens sociaux a un impact humain difficilement chiffrable mais bien présent. « Cette crise sanitaire laissera assurément des traces dans tout ce qui associatif; la perte de contacts, l’interruption des activités, l’annulation répétée d’événements, tout cela sera difficile à récupérer malgré les contacts entretenus par mails, SMS ou courriers, nous raconte Jean Marchal, président du cercle philatélique «Zéphir Demanet» à Hastière. Néanmoins, le plus important était et reste de nous préserver les uns les autres afin d’espérer une vraie remise en route de nos activités philatéliques. »

Comment renouer avec les bénévoles ?

« Ce sont essentiellement les grandes et très grandes associations qui ont perdu des bénévoles », contextualise Sophie Van Malleghem (Fondation Roi Baudouin). C’est donc plus facile de relancer un appel aux bonnes volontés. En Belgique, un bénévole sur trois étant âgé de plus de 60 ans, le tissu associatif pourrait ressortir fragilisé par la crise. Une association locale ayant perdu une cheville ouvrière risque, par exemple, d’avoir du mal à se relancer, voire à survivre. Pour les autres, la coordinatrice de projets dans le programme «Engagement sociétal» de la Fondation Roi Baudouin conseille de travailler sur la communication et la transparence. « Mais je pense qu’il y a une attente de la part des membres de se retrouver, de retrouver le collectif et de faire corps ensemble. » Emmeline Orban, secrétaire générale de la Plateforme francophone du volontariat, est un peu plus mitigée : « Le sentiment d’attachement s’est effrité. Il y a beaucoup de questionnements concernant la reprise, est-ce que ça va encore être comme avant ? Il ne faut pas négliger la peur de retrouver des gens, de revenir au contact. C’est compliqué, la peur de l’autre. Et puis, il ne faut pas oublier que des volontaires ont perdu le contact car ils n’utilisent pas de mails. » Depuis 2017, Katel Freson est en contact avec le monde associatif, via l’ASBL Générations solidaires. Un monde qu’elle a vu s’adapter à la crise du coronavirus. « Je ne veux pas venir avec un regard de Bisounours mais je constate que les associations ont su se réinventer pour garder le contact avec le public. Elles ont profité de ce temps d’arrêt forcé pour repenser de nouveaux projets. » Une résilience également soulignée par Sophie Van Malleghem et Emmeline Orban.

De l’agonie à l’espoir

Du côté d’Arlon, le club photo IRAS (Image-Rail Arlon-Stockem) est également sorti du Covid lessivé. « Si, au début, beaucoup de membres ont sorti leur appareil photo et envoyé au groupe, par internet, une image, au fil du temps, la source s’est tarie, les membres ont déserté et certains ont même démissionné, explique Guy Heurion, le président. L’un de nous a résumé l’état dans lequel se trouve le club: agonie. Mais le désespoir ne fait pas partie de notre vocabulaire: nous espérons une reprise de nos activités et un regain d’intérêt, des retrouvailles physiques, une émulation et la réalisation d’un vrai salon qui fera revivre notre club. » Un espoir partagé aux quatre coins de la Wallonie.

Les subsides et aides exceptionnelles ont permis à des associations de garder la tête hors de l’eau

Sophie Van Malleghem (Fondation Roi Baudouin) met en avant la stabilité financière qui était ressortie du baromètre pour l’année 2018 et la dégradation de 2020. « Toutefois, le secteur associatif est fortement soutenu par les acteurs publics. Les subsides publics touchent 7 ASBL sur 10. » L’État joue, selon elle, un rôle de filet de sécurité. « Il agit comme un ralentisseur.” Un filet qui peut se traduire par la mise à disposition gratuitement d’installations. Durant la crise, la Fondation Roi Baudouin a d’ailleurs lancé une série d’actions de soutien en lançant des appels spécifiques. Une démarche inhabituelle : «Normalement, nous ne travaillons pas dans l’urgence », précise Sophie Van Malleghem. Le montant et le nombre d’associations bénéficiaires donnent une idée de l’impact de la pandémie. Rien que lors de la première vague du printemps 2020, « 800 organisations et associations ont reçu une aide de 10 000 €, pour un montant de quelque 8 millions d’euros », indique la fondation.

Réserve et débrouille

À côté de ces aides, les associations ont dû puiser dans leurs fonds de réserve (quand elles en avaient) ou tenter de trouver des solutions. L’association du D’Zy, par exemple, a reporté certains travaux. « Nous avons aussi obtenu la suspension provisoire de remboursement du capital d’un emprunt fait lors de la rénovation de la toiture, ce qui augmente hélas les intérêts totaux. » 2022 devrait être cruciale pour quantité d’associations.

par admin6339 | Juil 7, 2021

En avril dernier, la Ville de Charleroi lançait un appel dédié au secteur associatif non-subventionné. Le Conseil communal avait préalablement voté le règlement de cet appel le 29 mars. Sur proposition de l’échevine de la Participation et des Quartiers Julie Patte, la Ville répondait ainsi au S.O.S lancé par de nombreuses associations ne bénéficiant d’aucune aide publique et qui ont subi durement les effets de la crise sanitaire, notamment en raison de l’annulation de projets et d’activités génératrices de recettes.

Après analyse des dossiers et pièces justificatives par les services de la Ville assistée de la Maison Pour Associations, le Conseil communal a attribué un soutien exceptionnel de 2.499 € à 28 associations carolorégiennes pour un montant global de 69.972 €. Ce montant leur permettra de faire face à leurs frais de fonctionnement.

La Ville a reçu 54 demandes dont 28 répondaient aux conditions d’octroi telles que les obligations légales, la durée d’existence et l’absence d’autre aide publique.

« Nous sommes vraiment heureux d’avoir pu entendre cet appel à l’aide car le secteur associatif est un acteur important de notre système économique et social » explique Julie Patte dans La Nouvelle Gazette. « Or, poursuit-elle, une partie de celui-ci était passée à travers les mailles du filet d’aides exceptionnelles. Ce soutien modeste leur évitera la pure et simple disparition dans certains cas. Parmi les associations aidées, on trouve de petites structures actives dans des domaines aussi variés que la prévention, la jeunesse, le soutien scolaire, l’aide aux plus démunis, les loisirs, la cohésion sociale, l’animation dans les quartiers… ».

Tous les crédits n’ayant pas été épuisés (la subvention était plafonnée à 2.499 €), la Ville lancera probablement un nouvel appel en septembre, assorti de règles assouplies.

par admin6339 | Juil 3, 2021

La campagne d’échange se clôturait ce 30 juin. L’échevin des Finances et le trésorier de l’ASBL dressent un bilan dans le journal L’Avenir.

Dix mois après les premières vagues d’envoi de titres carol’or, cette mesure de relance s’achève sur un taux d’exécution de 81 %. « L’encaissement des titres a représenté une dépense d’un peu moins de 3,5 millions d’euros, selon l’échevin en charge des Finances Thomas Parmentier. Mais 45 000 titres n’ont pas été présentés par leurs bénéficiaires, ni dans les commerces partenaires, ni au comptoir d’échange de l’ASBL dans la rue de la Montagne. »

C’est donc un montant de 909 000 euros qui ne sortira finalement pas des caisses de la Ville.

Le total des dépenses dépasse de loin les prévisions. Comme le remarque le trésorier de l’ASBL Carol’or, Jean-Marie Verbeght, des opérations semblables menées à l’étranger ont rarement mobilisé plus de 70 % des participants. « Or, nous sommes 10 % devant, c’est donc un indéniable succès», analyse l’échevin Parmentier.

La devise locale a gagné en notoriété : les conditions fixées afin de booster les circuits courts ont permis de recruter 450 commerces et artisans locaux, qui, grâce à leur adhésion, ont eux-mêmes attiré des clients qu’ils ont en large partie fidélisés. L’étape suivante, c’est de favoriser le recours aux carol’ors pour le paiement des prestations B to B, entre professionnels. « C’est un phénomène pour lequel il n’existe aucun outil de mesure, selon le trésorier. Plus on parle de la monnaie locale de Charleroi, plus on encourage son utilisation. »

L’ASBL a fait face ces derniers jours à un afflux de citoyens venus échanger leurs titres en coupures. Ces opérations n’ont toutefois concerné qu’un infime pourcentage d’habitants, quelques centaines à peine, sur plus de 202 000. À l’échelle de la ville, Thomas Parmentier pointe deux chiffres : 4 500 appels ont été reçus au numéro gratuit 0800 mis en place au sein de l’administration, auxquels il faut ajouter 500 demandes d’info par mail. En termes d’image, Charleroi tire les marrons du feu : « Dans le monde, aucune autre Ville n’a émis autant de monnaie locale dans son économie, souligne le trésorier, Jean-Marie Verbeght. Cela nous a valu de nombreuses marques d’intérêt d’autres Communes wallonnes. »

par admin6339 | Juin 29, 2021

“Le rapport d’activités 2020 de la Fondation Roi Baudouin est sans doute le plus exceptionnel depuis des décennies. Nous dressons le bilan d’une année de crise, synonyme de difficultés pour de nombreuses personnes. Mais aussi une année empreinte d’une grande solidarité, grâce à laquelle nous avons pu apporter un soutien complémentaire aux personnes et aux secteurs les plus touchés.

Vous trouverez en début de rapport un aperçu des initiatives spécifiques que nous avons prises dans le cadre de la pandémie, en Belgique et à l’étranger. Autant d’actions qui témoignent de notre volonté, en tant que Fondation, de fonctionner de manière anticyclique et d’assurer encore plus notre fonction sociale en période difficile. Le rapport présente également les 685 individus et 3.873 organisations que nous avons soutenus, les publications que nous avons éditées, les partenariats que nous avons réalisés et les missions que nous avons menées pour des pouvoirs publics.

Vous pouvez consulter et télécharger le rapport d’activités sur www.kbs-frb.be.

Retrouvez également sur notre site internet les comptes détaillés de 2020, les informations relatives à la gestion financière et administrative de la Fondation Roi Baudouin, la composition de nos Conseil d’administration et Conseil d’avis, et aussi la liste des 3.380 experts qui siègent dans nos groupes de pilotage, comités de gestion et d’accompagnement, et jurys.”

par admin6339 | Juin 17, 2021

Ce 17 juin avait lieu le colloque REQUAPASS, du nom du programme européen (franco-belge) dont la MPA est partenaire avec trois structures similaires du nord de la France. Programme qui vise à mieux valoriser les compétences acquises en milieu associatif, compétences d’autant plus importantes qu’elles sont aussi recherchées sur le marché de l’emploi.

Pour l’occasion, Charleroi et Tourcoing étaient en quelque sorte “jumelées” : réunies à distance par la magie de la visio-conférence.

Ce colloque a permis à Denis Dhalluin (directeur de la Maison des Associations de Tourcoing, Caroline Davini (directrice de la Maison Pour Associations) et leurs équipes ainsi que celles de la MDA de Roubaix et d’Interphaz Lille de faire le point sur les avancées du programme :

– enquêtes auprès des employeurs sur leur perception (plutôt bonne) du bénévolat

– présentation des animations pédagogiques

– présentation des outils numériques, notamment les badges de compétences

– ateliers de tests de ces outils

– remise des Certificats de Formation à la Gestion Associative Transfrontaliers aux diplômés des deux derniers CFGAT français et belge

– séance de questions-réponses transfrontalières.

Les participants, notamment des structures d’insertion socio-professionnelle comme l’Université Ouverte, ont posé beaucoup de questions et se sont prêtés avec enthousiasme aux tests des outils sur base de leur propre expérience. Un temps de réflexion, d’analyse, de prise de conscience parfois. En tout cas une reconnaissance unanime de l’utilité de REQUAPASS. Le tout avec une belle convivialité, même par écrans interposés. Bref : une belle réussite !

Merci à tous et rendez-vous pour un ultime colloque le 25 novembre, en espérant alors pouvoir être tous réunis en présentiel.

par admin6339 | Juin 14, 2021

Ce samedi, la Maison Pour Associations a donné, dans le cadre du programme européen Requapass, une formation “Le bénévolat, outil d’insertion socio-professionnelle”, la première du genre en 2021 (à cause de la crise sanitaire) et dans une version complète.

Au programme : cadre général associatif, présentation et test des outils, projection de vidéos dont celle d’un homme qui a retrouvé du travail grâce au bénévolat,…

L’ASBL “Eglise évangélique italienne de Marcinelle” s’est montrée très réceptive tant face aux animations pédagogiques qu’aux outils numériques. Elle pourra dorénavant donner ce type de formation, avec le soutien de la MPA si besoin, à ses bénéficiaires.

Rappelons que Requapass (REconnaissance et QUAlification des Parcours ASSociatif) est un programme Interreg auquel la Maison Pour Associations participe avec ses homologues françaises de Roubaix et Tourcoing et avec l’association lilloise Interphaz. Requapass vise à mettre en valeur les compétences acquises/développées en milieu associatif, à faire davantage reconnaître leur importance et à montrer que de telles qualités sont aussi recherchées sur le marché de l’emploi.

Cette formation vous intéresse, vous association ou professionnel de l’insertion socio-professionnelle ? Inscrivez-vous via l’adresse mail formations.requapass@gmail.com. Et pour plus d’informations, consultez le site www.requapass.eu (un onglet sur la page d’accueil du présent site vous permet d’y accéder directement) et spécialement la page “former les acteurs”.

Deux autres présentations, en visio-conférences celles-là, seront données par la MPA les 21 et 29 juin à 9h. Vous pouvez vous inscrire auprès de vincent@mpa80.be. Nous l’aborderons aussi lors de notre colloque de ce 17 juin à la MPA dès 9h15, où nous serons en visio avec nos partenaires français réunis à Tourcoing. Inscrivez vous également via vincent@mpa80.be.

par admin6339 | Juin 10, 2021

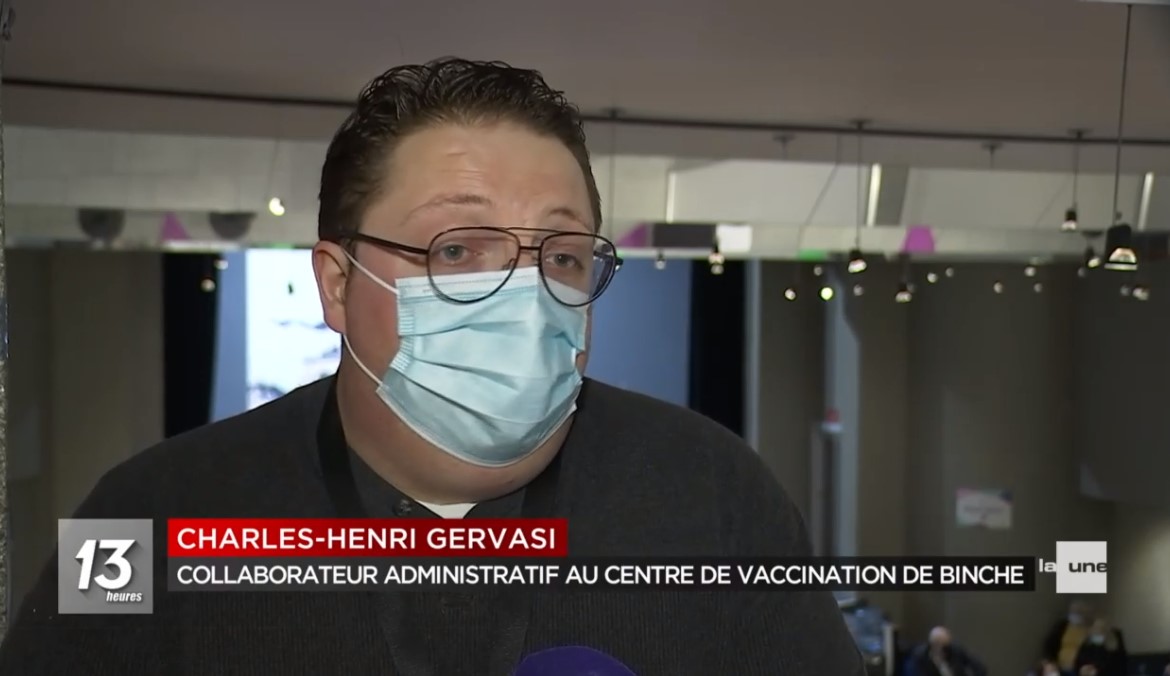

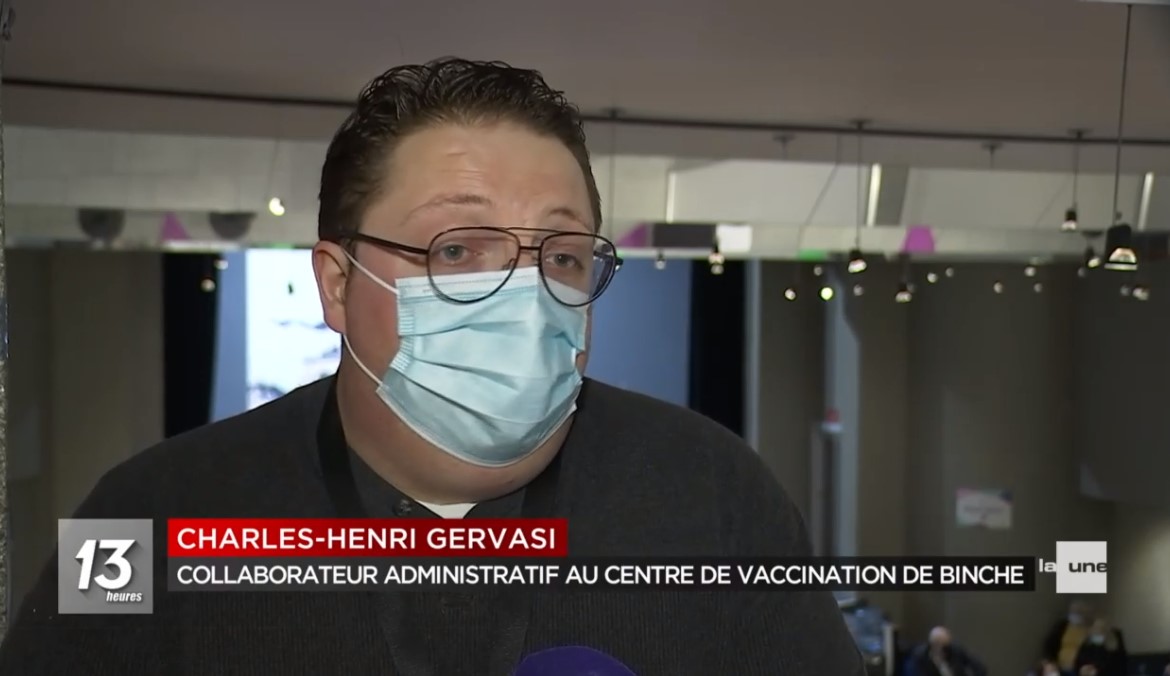

A Binche, un demandeur d’emploi, s’est proposé pour aider au centre de vaccination. Charles-Henri a été pris comme bénévole. Chômeur de longue durée, il n’a jamais travaillé. “J’ai même vécu en marge de la société”.

Il a si bien rempli sa mission qu’un contrat de salarié lui a été offert au département administratif !

Retrouvez via ce lien le reportage que la RTBF lui a consacré :

Vaccination : un bénévole récompensé ! | Télévision locale de la région du Centre antennecentre

Le cas de Charles-Henri illustre parfaitement la philosophie du programme européen Requapass (www.requapass.eu), dont la Maison Pour Associations est partenaire : démontrer que les compétences acquises lors d’expériences bénévoles ont une vraie valeur ajoutée, et peuvent séduire des employeurs.

par admin6339 | Juin 3, 2021

La Ville de Charleroi vient de lancer un projet qui va booster la participation citoyenne : « MyOpinion » sera opérationnelle à l’automne 2021 et permettra aux citoyens de donner rapidement leur avis sur les projets de la Ville.

C’est l’échevine de la Participation citoyenne, Julie Patte, qui est à l’origine de cette initiative : « Cela fait un moment que nous voulons accentuer la participation citoyenne dans les projets de la ville », explique-t-elle dans La Nouvelle Gazette. « Lors des États Généraux, nous nous sommes rendu compte que 95 % des participants à l’enquête désiraient donner leur avis. » A l’heure actuelle, la participation citoyenne se fait par le biais des comités de quartier et des initiatives citoyennes en tout genre. « Sur la totalité du territoire, ces citoyens impliqués ne représentent qu’un pourcentage des Carolos. C’est pour cela qu’un outil électronique nous paraît adéquat pour récolter les différents avis rapidement et facilement. »

L’outil en lui-même – qui n’est pas un simple réseau social, mais un portail sérieux sur lequel on se connecte grâce à sa carte d’identité – vient du Fédéral : il est mis à disposition, gratuitement, des pouvoirs locaux qui en font la demande. « Il existe différents modules que nous pouvons utiliser, grâce à la convention que nous avons votée lors du dernier conseil communal, poursuit Julie Patte. Elle nous permettra également de recevoir des conseils en termes de communication et le Fédéral viendra former le personnel en charge de la plateforme. »

L’échevine précise qu’un remaniement complet de la plateforme est en cours : elle affichera les couleurs de Charleroi, avec une identité visuelle propre au Pays Noir. Concrètement, les citoyens pourront donc donner leur avis sur de multiples projets envisagés par la Ville dans leur environnement direct. Mais MyOpinion servira également aux budgets participatifs, aux appels à projets, à lancer des débats, à réaliser des enquêtes, etc. « Ce sera aussi un espace de rencontre entre les citoyens et le Collège, continue Julie Patte. Les Carolos pourront poser leurs questions et nous répondrons à leurs interrogations. Ce sera une véritable porte d’entrée, simple d’utilisation, rapide, et sécurisée ! »

par admin6339 | Mai 21, 2021

D’abord qu’appelle-t-on la gouvernance ?

Il s’agit d’un ensemble de principes, pratiques et mécanismes qui régissent à la fois les modalités de coordination, d’interaction et de répartition des pouvoirs entre les acteurs d’une ASBL et les relations entre celle-ci et son environnement plus ou moins proche.

La notion de gouvernance va bien au-delà du simple fait de se conformer à la loi : elle intègre aussi l’éthique (une gestion en “bon père de famille”). Ce qui signifie que ce principe regroupe à la fois une dimension externe et une dimension interne, et combine tant le respect du droit que le respect des valeurs.

Pour viser la bonne gouvernance d’une ASBL, il convient de réfléchir à la façon dont les décisions se prennent, au mode de fonctionnement des différents organes, à la manière dont les parties prenantes (inter-)agissent ou dont l’information circule, aux responsabilités respectives,… pour atteindre la finalité sociale de l’association.

La Fondation Roi Baudouin et les fédérations non-marchandes UNIPSO et Verso vous proposent d’évaluer la gouvernance de votre association via le lien suivant : Évaluez votre gouvernance – Notre gouvernance

Un outil qui vous permettra, après évaluation, de débattre des résultats en interne et, le cas échéant, de voir comment améliorer votre gouvernance. Sur ce dernier point, la Maison Pour Associations peut vous aider à travers deux formations :

- La formation juridique niveau 2 : maîtriser le fonctionnement d’une ASBL. Retrouvez toutes les informations à ce sujet sur Formations | Maison pour associations

- Le CFGA ou Certificat de Formation à la gestion Associative. Cette formation donnée dans le cadre du programme européen REQUAPASS (REconnaissance et QUAlification des Parcours ASSociatifs), dont la MPA est partenaire, comprend un module spécialement dédié à la bonne gouvernance. Voyez à ce sujet www.requapass.eu (accessible aussi via la page d’accueil du présent site) et tout spécialement la page [ Requapass ]